スマートフォンを手に入れてから、ノートもデジタル化だ!と思ってきた。でも最近デジタルよりも紙とペンを使うことがまた増えてきた。

ノート

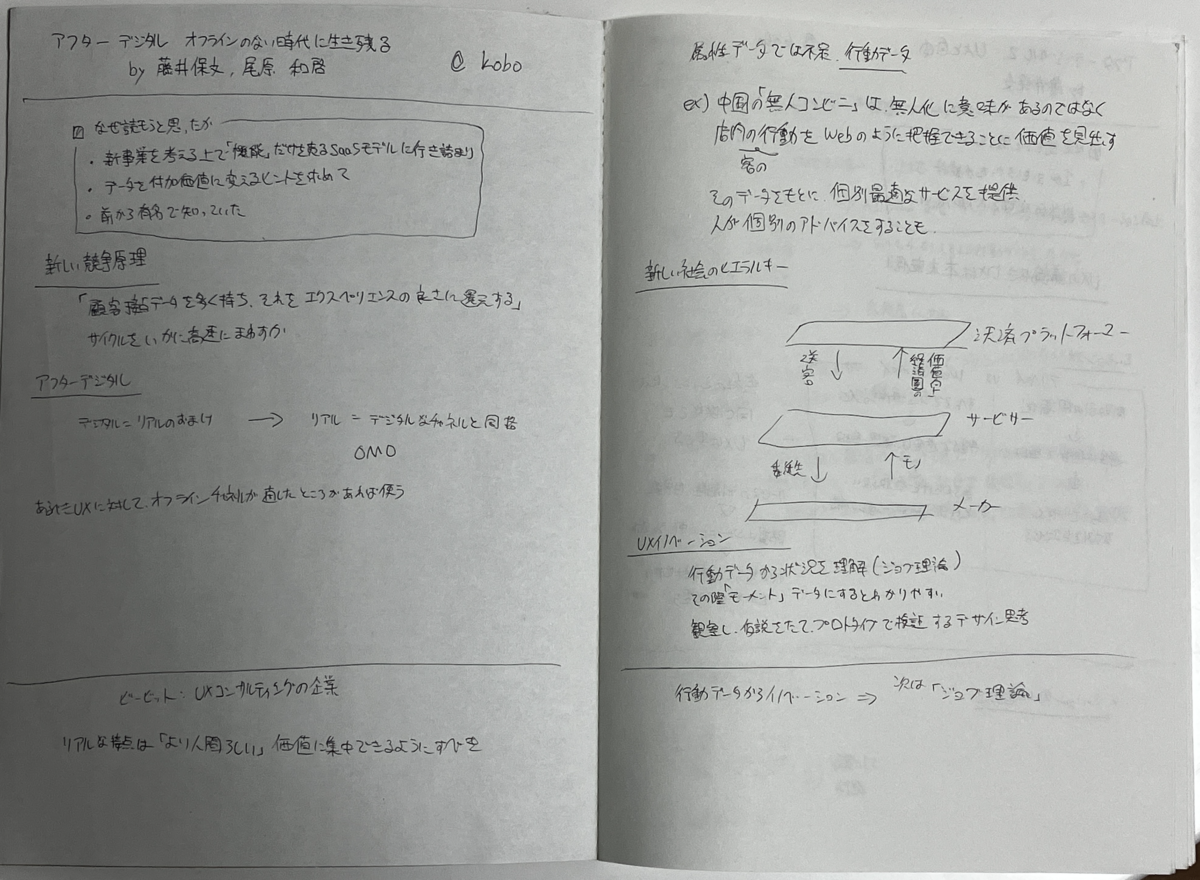

読書ノート

デジタルで読書ノートをつけ始めたのは大学生の後半からだろうか。 今は亡き、、、とまでは言わないがだいぶ聞かなくなったEvernoteを使っていた。 ペンがついているGalaxy Note3というスマホを使い始めたこともあり、メモを加えたいページを写真で貼り付けて、手書きノート機能を使ってノートをとっていた。

就職してからは、ブログを使った。 スマホもペンがなくなったためキーボードで書ける方がいいなと思ったり、読む本も実用書が増えてきたのでまとめて公開したらブログネタにもしやすいなと思い。

その後2回目の転職をするあたりでiPad proを手に入れた。もちろんApple pencilもつけた。 定番アプリらしいiPadアプリのGoodnoteで手書きに回帰してみた。

しかし、Goodnoteを使うんだったら、紙のノートのほうが良くないかと思った。 軽くて精度も高い。(Apple pencilのペン先は結構太くて、小さい字を書こうとするとぐちゃぐちゃになる) もちろん、どんなにノートの量が増えても持ち運べるというのは認めるが。

で、一周回ってただの無地ノートに読書ノートをとり始めた。

読書ノートを取る時は「なぜこの本を読もうと思ったか」を最初に書くと良さそうということに気づいた。

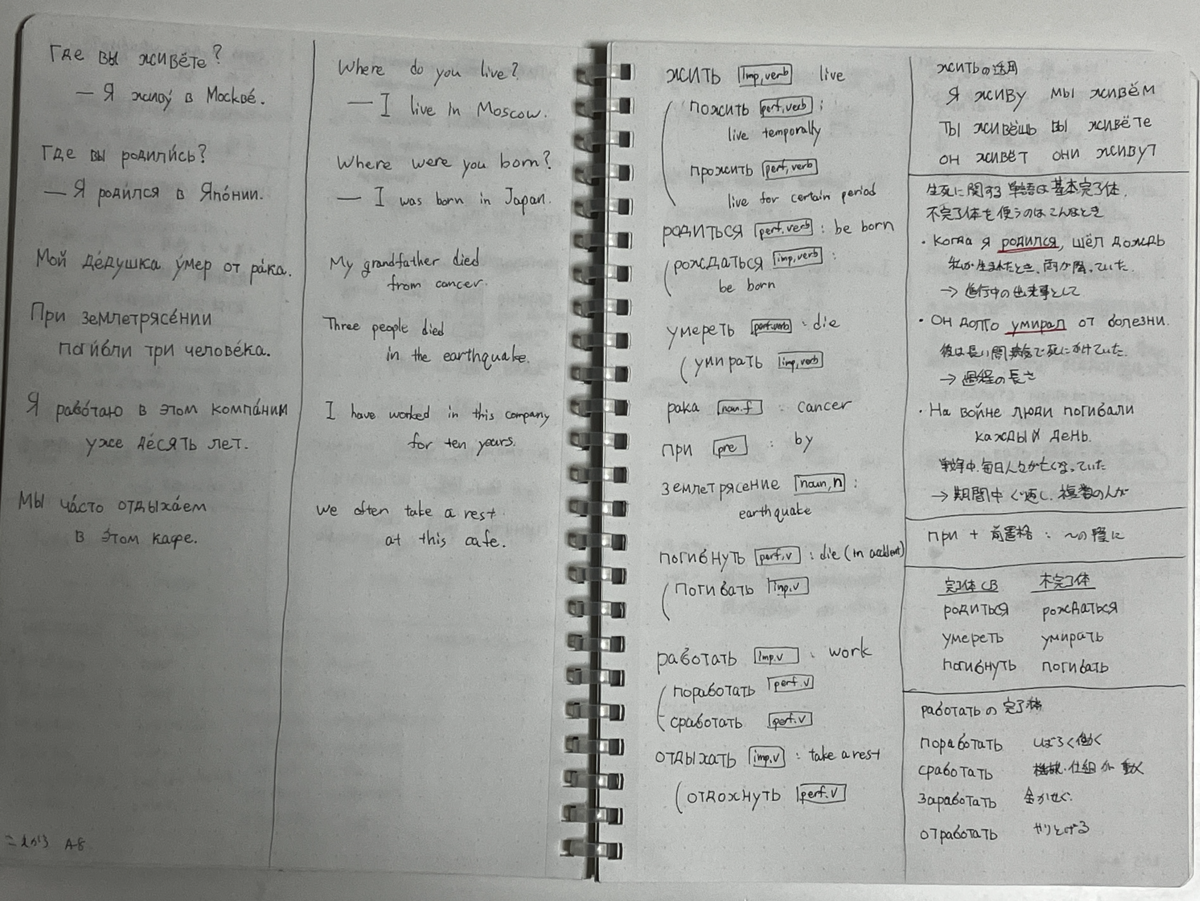

勉強ノート

これも一時期はGoodnoteを使ってみたのだが紙に回帰している。

「ゼロからスタートロシア語」を一周し終えたのでロシア語の勉強は次のステージへ。

「ゼロからスタートロシア語」では、英語で言う関係代名詞とか命令法、分詞みたいな部分はカバーしてないので基本的な文法事項もまだある。 だけど今は語彙力を増やすべく単語帳を教材にした。

単語帳の例文をとにかく書いて、文法的にわからない文があればどういう構造なのかを説明するということをやっている。

デジタルノートに対する思い

紙の地図がGoogle mapになった時のようなDXはデジタルな「ノート」では未だ起きていないように思う。

これまで使ってきた「ノート」の中でデジタルならでは体験があるのはAppleのFreeFormとScrapboxだろうか。 ただどちらも、それが紙とペンを上回るかというとまだそこまで行っていない。

FreeFormは、無限の広さの模造紙という感じで、現実では実現できないものになっている。 類似のMiroもそうなのだが、結局縮小すると何がなんだかわからないし、何より動作が重い。 拡大縮小した際に、単に全体拡大縮小されるのではなく、縮小すると「見出し」はあんまり小さくならないけど「見出し」以外が急速に小さくなって見えなくなるとか、Google Mapの文字情報表示のUXに近づけたらいいんじゃないかと思う。

Scrapboxもページが間にどんどんリンクが貼られるハイパーテキストなのはデジタル体験なのだが、UIとしてはキーワードごとにリンクが並ぶだけなので、使えば使うほどただたくさんのページが関連ページとして出てくるだけで、リンクによって新しいひらめきが生まれるみたいなのがどんどん起きづらくなるUIになっているなと感じた。

EvernoteやNotionはノートというよりかはドキュメント共有サービスである。 表現力を犠牲にしてテキストデータで情報をストックするというのは、ノートとはやっぱり別物なのだ。

ドキュメント「共有」サービスと違って「ノート」は結局企業がお金を払うものじゃない。 となるとやっぱり集められるお金にも限界があるし、見た目小綺麗なサービスこそあれUI的に革命が起きるようなことが起こりづらいのだろうか。